Duas mãos e o ressentimento do mundo

Quem foi que disse que eu não chegava na décima nona edição? Eu mesmo. Na real falei pro espelho meses atrás que eu duvidava que chegasse na décima. Como assim fazer newsletter com essa economia.

Mas tamos aí na atividade, ainda gritando nessa feira com mais barraca do que gente disposta a comprar, porém mantendo a pose de empreendedor. Ainda reclamando do mercado de trabalho, mas dando graças a Deus por não ser o maluquinho que tá dando entrevista por aí culpando a cultura ""“woke""“ pela crise do setor audiovisual. Imagina ter uma autoestima inflada a ponto de acreditar que sua falta de prestígio no meio faz parte de um plano para reprimir sua liberdade de manifestação artística, principalmente quando você é o autor do filme do Silvio Santos estrelado pelo Rodrigo Faro.

Se você não quiser que eu me torne um cara ressentido como esse meu coleguinha da entrevista peço encarecidamente que assine a versão paga da newsletter (10 por mês ou 100 por ano), que não traz nenhum benefício além do reconhecimento do seu gesto abnegado por parte daquele que tudo vê, o algoritmo.

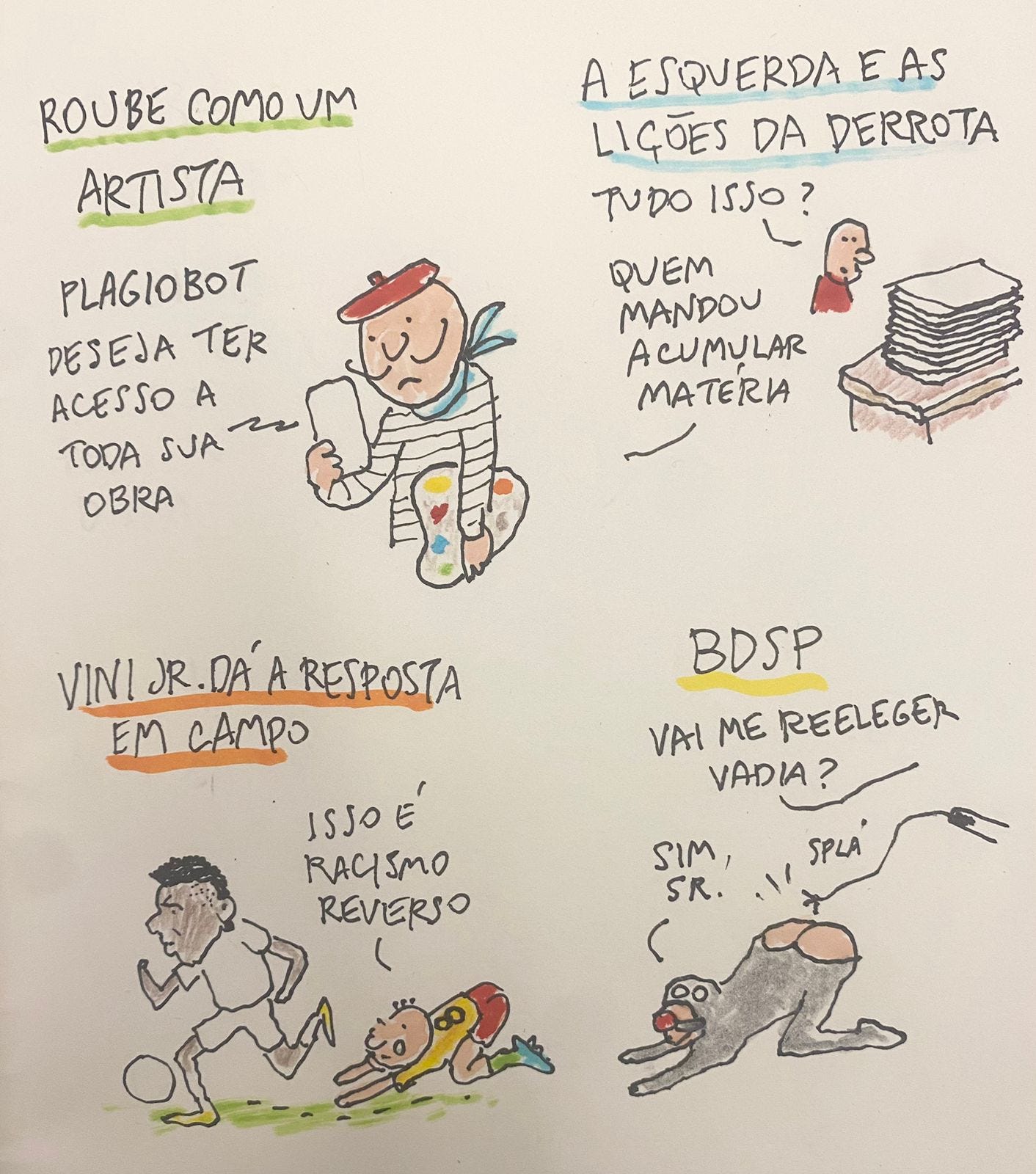

Neste número afirmo que todo mundo que tenta fazer arte com IA basicamente é Hitler, falo porque gostei da bobagem “Assassino por acaso” e por que não fui muito com a cara do aguardado “Saturday night". Além disso, tem aqueles cartuns de que me orgulho tanto que volta e meia esqueço de assinar.

Mas se esse número flopar a culpa é do politicamente correto.

Reductio ad invejinha

Quando saiu esse artigo na New Yorker chamado “Por que a inteligência artificial nunca vai fazer arte” fiquei esperançoso, mas ainda assim um tanto cético. Afinal, é tanto especialista dando curso sobre como a IA pode otimizar qualquer trabalho, o artístico inclusive, que já estava botando o fracasso das minhas interações com os apps disponíveis na conta da minha idade, pois já estou virando um proverbial idoso confuso com as novas tecnologias.

Acho curiosa a obsessão das mega corporações em desenvolver mecanismos de inteligência artificial para excluir o fator humano da criação artística. É claro que existem motivos financeiros — uma das poucas coisas que está dando dividendos no setor cultural é a exploração da propriedade intelectual, e as big techs que adquiriram os conglomerados de mídia sonham com o dia em que a IA vai ser capaz de criar um personagem maneiro que elas possam aproveitar comercialmente, tipo o Batman ou o Bob Esponja.

Mas por enquanto está difícil, como sabe qualquer um que já tentou conseguir ajuda do ChatGPT para escrever ficção e recebeu sugestões que a gente ganha de graça de um taxista depois que ele descobre que a gente trabalha na área. O algoritmo ainda pensa como um cidadão de inteligência limitada — e há casos mais graves, como o sistema de IA da Meta embutido no whatsapp que inventa respostas delirantes, como um aluno do ensino médio chutando questões da prova.

Assim como a beleza, que pode até ser alcançada mediante pagamento mas só até um certo limite (só ver como o homem mais rico do mundo está cada dia mais horroroso), o talento para a criação também é objeto de cobiça de gente endinheirada, mas sem muita capacidade de imaginação. E como todo artista que conheço está no ramo justamente querendo ganhar dinheiro — ninguém tá nessa pela posteridade — só me resta acreditar que a principal força motriz dessa indústria que pretende reproduzir talento em laboratório e movimenta trilhões de dólares é a inveja.

O roubo da brisa do artista não é uma prática recente: está nas cláusulas de todo contrato de cessão de direitos autorais em favor de um capitalista com melhores condições para explorar os frutos da sua criação. Boa parte do pagamento do indivíduo criativo está em receber afagos na sua vaidade autoral, e mesmo esse valor imaterial é subtraído por parceiros comerciais que gostam de se sentir coautores de trabalho alheio.

Inveja é uma explicação fácil — muitas vezes esse sentimento é apontado como motivação para críticas que na verdade são justas e até em casos onde evidentemente não há absolutamente nada pra invejar. Mas depois que a gente descobre que boa parte das alterações no sistema do X (ex-twitter) foram implementadas porque o Elon Musk não admitia ter menos engajamento do que outros perfis metidos a engraçadinho nos damos conta do seu poder para fazer girar a economia do mundo.

Arnaldo's crapbook

Meu caderninho de rascunho

Nessa seção falo de um filme (ou série, ou livro etc) que caiu bem e de outro filme (ou série, ou livro etc) que não bateu. Nem sempre vou tratar dos últimos lançamentos, principalmente no caso das coisas de que não gosto — porque o desagrado, assim como o Bolsonaro, precisa ser devidamente processado.

Mentir no tinder

Bateu: “Assassino por acaso” (2023)

Richard Linklater é um cara com um pé firme no entretenimento, mas que nunca abandonou suas raízes no cinema independente dos anos 90. Além de filmes que fazem uma releitura dos gêneros consagrados pelo mainstream adicionando mais substância aos personagens, algumas de suas produções com orçamento mais gordinho (são poucas) contêm cenas que decididamente saem da cabeça de alguém preocupado em ajudar a produção a economizar o dinheiro do bufê. Nesse aqui rola uma sequência inexplicável de stills de gente inserida diante da mesma parede falsa para tirar fotos de reconhecimento para a polícia que parecem coisa de alguém criando memes, e não fazendo a pós-produção de um filme.

Esse “Assassino por acaso” é uma comédia romântica de orçamento médio — apesar de contar com a estrela em ascensão Glen Powell, que também assina o roteiro — revisitando a clássica histórica do sujeito que mente no primeiro encontro e precisa sustentar a farsa porque seu objeto do desejo se apaixonou pelo personagem. O problema é que mentir no primeiro encontro é a profissão de Powell, um professor de filosofia que faz bicos para a polícia fingindo ser um assassino de aluguel para dar flagrante em uns idiotas que almejam obter alguma vantagem na eliminação de seus alvos.

Tudo vira de ponta cabeça quando ele encontra uma mulher (Adria Arjona) que deseja matar o marido controlador, consegue convencê-la a desistir da ideia e se acaba se apaixonando pelo jeitinho desajeitado dela na hora de contratar um matador de aluguel. A partir daí Powell precisa conciliar sua vida chata de professor universitário, seu frila de agente infiltrado e seu caso com Adria, que talvez não seja tão inocente quanto ele acredita. Ah, tudo isso seguido de perto pelo departamento de polícia, que registrou o primeiro encontro dos dois e começa a suspeitar que o cara está usando o distintivo pra comer gente.

Uma história simpática sobre se reinventar e ser você mesmo (aff) que acaba com uma nota cínica — é raro ver uma comédia romântica em que o casal protagonista toma uma decisão tão vilanesca antes da cena de final feliz que literalmente reproduz um comercial de margarina em família — digna de um filme noir amoral de uma década ainda sem a vigilância do algoritmo.

“You had to be there”

Não bateu: “Saturday night” (2024)

“Saturday night” conta como foi a noite de estreia do Saturday Night Live, o programa humorístico mais longevo da história da TV americana, tentando condensar anos de passagens anedóticas envolvendo seus integrantes nas duas horas que — de acordo com o roteiro — precederam o início da transmissão ao vivo. Pra mim não deu muita liga não, principalmente por causa dessa premissa.

Não tenho problema com o truque de incrementar uma cinebiografia com eventos reais turbinados por truques de narrativa; também nada contra usar eventos reais fora da cronologia correta, espremidos em uma história que se pretende filmada “em tempo real” e também não tenho nenhuma restrição quanto a acrescentar eventos totalmente inventados — se todas essas distorções dos fatos alcançarem o objetivo de deixar o filme mais interessante.

Mas aqui o acúmulo de liberdades com a história só tornou tudo muito confuso, e os maneirismos da direção nos obrigam a prestar muita atenção em cenas frenéticas que não oferecem muita recompensa. Como — em tese, claro — estamos acompanhando “ao vivo” os bastidores dessa noite de 1975, certas escolhas de linguagem são inescapáveis: dá-lhe plano sequência seguindo pessoas enquanto elas discutem, chicotada de câmera para mudar o foco para outros núcleos de personagens e abuso de diálogos rápidos tão evidentemente ensaiados para parecer espontâneos que ficam ainda mais artificiais.

Em vez de passar a ideia de que estamos diante de situações arriscadas, todo evento exagerado para criar uma sensação de urgência só escancara a tentativa de transformar uma gravação que certamente foi tensa e acidentada em um verdadeiro filme catástrofe, mas que não provoca nenhum suspense: afinal sabemos que o programa foi ao ar e inclusive segue firme e forte anos além de seu auge, um tópico sobre o qual não existe unanimidade, aliás.

Os personagens reais parecem versões de desenho animado de si mesmos — John Belushi (Matt Wood) é um selvagem incontrolável, Andy Kaufman (Nicholas Braun) é um palerma infantilizado, Chevy Chase (Cory Michael Smith) um arrombado — o que todos eram mesmo, em certo grau, mas não a ponto de deixar o espectador se perguntando porque esse bando de novatos que nunca tinha dado as caras no horário nobre são tão paparicados pelo mentor intelectual da empreitada, Lorne Michaels (Gabriel LaBelle).

A resposta que o filme dá é que todos possuíam um talento inovador e inigualável na arte de fazer rir, mas as cenas em que os membros do staff caem na gargalhada com suas performances nos ensaios das esquetes (um tanto datadas, por exemplo nunca entendi a graça da piada inaugural do programa, ainda bem que não estou sozinho) são bem forçadas.

“Saturday night” tenta reproduzir a magia de um momento que infelizmente precisa de contexto demais, como naquela clássica justificativa para uma história cômica que não funciona muito bem quando alguém tenta reproduzir para outro grupo de pessoas: “você tinha que estar lá”.

"Mas por enquanto está difícil, como sabe qualquer um que já tentou conseguir ajuda do ChatGPT para escrever ficção e recebeu sugestões que a gente ganha de graça de um taxista depois que ele descobre que a gente trabalha na área. O algoritmo ainda pensa como um cidadão de inteligência limitada". Preciso. E vale para o campo pedagógico também, com aulas geradas por IA que são o puro suco de senso comum.

No campo da inteligência artificial ainda fico com a observação do Miguel Nicolelis, quando ele diz que ela não é inteligente (é apenas um processamento de dados pré programados) nem artificial (posto que precisa de gente para programar e fazer sua manutenção). Quanto à inveja… creio que sua precisão faria inveja ao turco da prova de tiro das olimpíadas 🙃