Quem lê tanta falácia

Então o substack pegou tração e muita gente resolveu começar a fazer newsletter, até mesmo um povo que praticamente só tem como assunto o próprio ato de fazer newsletter — dá dinheiro? Como alcançar os leitores? Como viralizar? É meio engraçado ver uma galera esperançosa em ganhar a vida com a escrita, ofício famoso por sustentar algo como 0,001% das pessoas que se dedicam a ele desde a invenção da prensa de Gutenberg.

Os usuários de primeira hora já começaram a reclamar que o site está ficando muito cheio, atrapalhando a vida da galera que ser encontrada no meio de uma enxurrada de textões digna da fase mais frenética do Facebook. Acho que é do ser humano querer frequentar os lugares da moda e reclamar da superlotação ao mesmo tempo, mas eu gosto do overbooking, dá até a impressão de que existe alguma coisa parecida com um público leitor no Brasil.

E se você quer continuar alimentando essa fantasia peço que considere assinar a versão paga dessa newsletter, que é totalmente igual à gratuita mas em um contexto em que você fica 10 reais mensais ou 100 reais por ano mais pobre — quem sabe não é uma maneira de começar sua jornada budista de desapego dos bens materiais, renunciando a eles em meu favor. Também tem o meu livro e o pix arnaldo.branco@gmail.com se você quiser ajudar, mas não estabelecer um compromisso duradouro.

Nessa edição eu falo da JK Rowling, do filme do Bob Dylan (bem) e da terceira temporada de The Bear (relutantemente mal). E tem os cartuns. Desde já agradecido, meu leitor imaginário.

Atire no autor

Um tempo atrás o comediante — é o que tá escrito no currículo dele, não gostou processa o cara por falsidade ideológica — Léo Lins fez uma piada de forte teor racista relacionando trabalho escravo e desemprego, causando furor nas redes sociais. Mas toda a revolta inspirada por sua fala pareceu proporcionalmente irrelevante se comparada com 1) o quanto a piada era sem graça 2) o apego e a obstinação com que o sujeito defendeu seu pequeno chiste preconceituoso, como se sua supressão abrisse uma enorme lacuna no catálogo das suas obras completas.

Lembrei disso quando semana passada — foi mesmo semana passada? Tô de férias, perdi a noção do tempo — a JK Rowling postou uma foto segurando um drink e baforando um charuto para comemorar a decisão da suprema corte britânica que estabeleceu que o conceito de mulher deve ser definido pelo sexo biológico. JK, uma inimiga dos direitos das mulheres trans, ainda usou como legenda a frase “adoro quando um plano dá certo” citando um bordão da série de TV “Esquadrão Classe A” onde ironicamente nenhuma mulher, trans ou cis, jamais teve papel relevante.

Citei o caso do primeiro parágrafo porque o ciúme do Leo Lins em relação à sua piada merda me pareceu similar à hesitação dos fãs da série do bruxo Harry Potter em soltar a mão da autora, que se revelou uma vilã nível Voldemort na vida real. A velha discussão sobre a dificuldade de separar autor e obra voltou com força total, como se fosse uma tarefa complicada romper com a escritora responsável por tantas horas de entretenimento e tantas marcas na memória afetiva do leitor da franquia.

(Já escrevi sobre o assunto nessa newsletter, onde falo que sou super a favor do divórcio litigioso entre as partes — quando você pede a cabeça do autor e usufrui da obra sem culpa)

O problema é que Harry Potter, uma série genérica de aventuras de leitura fácil, carente de estilo e escrita para seduzir o leitor jovem, deveria ser um excesso de bagagem bem simples de abandonar num canto do cérebro depois que a pessoa sai da adolescência — só que aparentemente não é assim nessa época onde existe o conceito de adulto Disney.

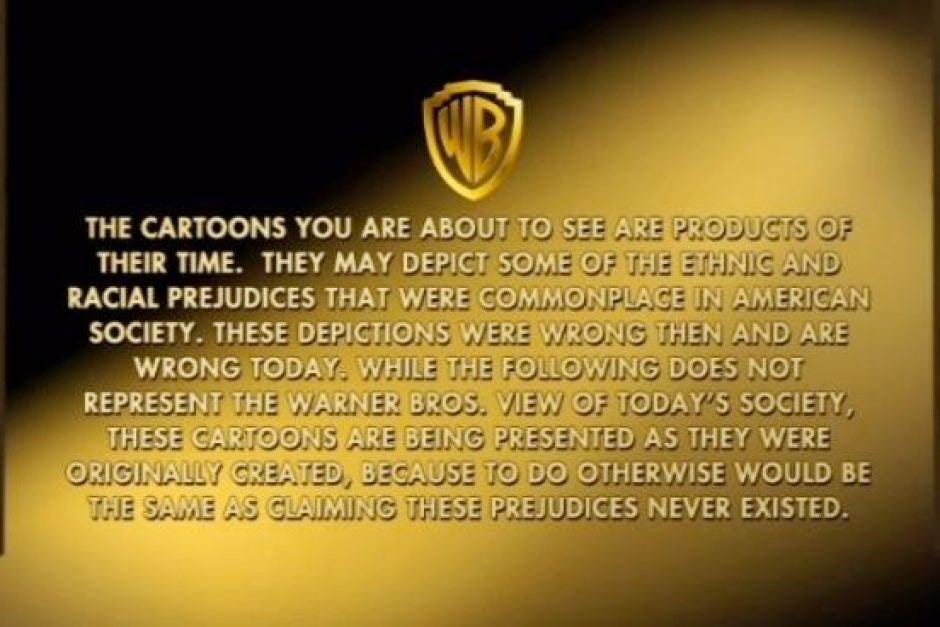

Já rolou uma discussão parecida no caso do Monteiro Lobato, um notório eugenista que costuma ser defendido com o argumento atenuante de que seria “um homem da sua época” — embora tenha sido confrontado quando ainda estava vivo por suas ideias tortas. Mas talvez com algum excesso de boa vontade dê pra enquadrar o cara naquele disclaimer da Warner Brothers para as animações antigas da Looney Tunes:

Mas mesmo concedendo o benefício da dúvida para o velho Monteiro nem por isso me sinto tentado a fazer uma nova incursão em sua obra para descobrir se “Reinações de Narizinho” passou no teste do tempo.

JK não tem nem essa desculpa. A transfobia está matando gente agora, nesta época. E pra gente se dar ao esforço de separar o autor da obra o ideal é que o autor fosse mais talentoso e a obra mais aproveitável.

Arnaldo's crapbook

Meu caderninho de rascunho

Nessa seção falo de um filme (ou série, ou livro etc) que caiu bem e de outro filme (ou série, ou livro etc) que não bateu. Nem sempre vou tratar dos últimos lançamentos, principalmente no caso das coisas de que não gosto — porque o desagrado, assim como o Bolsonaro, precisa ser devidamente processado.

Meu tipo de pornô

Bateu: “Um completo desconhecido” (2024)

No livro “31 canções” Nick Hornby conta como tem todos os discos do Bob Dylan em sua coleção e mais um tanto de gravações piratas mas não se considera um fã de Bob Dylan — porque ele conhece os fãs do Bob Dylan. Pois é, eu sou um deles.

Se tivesse que fazer uma resenha de verdade sobre “Um completo desconhecido” provavelmente listaria uma série de ressalvas — mas essa é uma seção onde eu falo se um filme me pegou de jeito ou não, e esse aqui, veja bem.

Por que uma obra que eu hesitaria em recomendar para o espectador médio bateu tão forte? Vejamos.

Bom, um dos meus delírios recorrentes é me imaginar autor de algumas músicas que tiveram impacto na minha vida e fantasiar como seria a reação das outras pessoas quando mostrasse para elas o que acabei de compor — escrevi até um roteiro de longa com esse conceito, onde uma banda cover dos Beatles viaja no tempo para tentar roubar a carreira dos caras. Sim, nos meus devaneios eu sou meio uma Maria de Fátima do cancioneiro alheio, mesmo que na prática não consiga nem afinar uma guitarra.

Parênteses: em minha defesa o filme também elabora o assunto da inveja autoral quando Bob visita Woody Guthrie no hospital “to maybe catch a spark” e nessa cena:

A crônica dos anos entre a chegada de Bob Dylan a Nova York e sua apresentação na edição de 1965 do Festival de Newport (quando surgiu tocando guitarra elétrica e chocou os puristas defensores do folk acústico) é cheia de momentos assim, com o cantor apresentando seu repertório de letras incisivas e melodias certeiras para um público cada vez maior de gente surpreendida e boquiaberta.

E foi exatamente isso que o diretor James Mangold filmou: cenas de Dylan tocando e cantando entremeadas pelas perambulações do poeta entre mulheres, bares e bajuladores que sempre tentaram enquadrá-lo como uma espécie de profeta — quando o jovem músico ainda nem tinha conseguido refletir sobre quem era e o que estava fazendo.

É basicamente um filme pornô para fãs como eu: nós passamos pela parte com diálogos esperando as passagens em que o repertório do gênio de 20 anos que se materializou no Greenwich Village aparentemente vindo de lugar nenhum vai extasiar as plateias de mentirinha do filme — exatamente como aconteceu com a gente na primeira audição de “Don’t think twice, it’s all right”, “Chimes of freedom”, “A hard rain’s a‐gonna fall” etc etc. Ajuda muito o fato de que os cenários são reproduzidos à perfeição e o Timothée Chalamet tenha incorporado Dylan completamente — um potencial flerte com o ridículo que o ator tirou de letra apesar dos temores despertados pelo trailer.

Chalamet está idêntico — na voz, nos gestos e na atitude zero responsabilidade emocional com que o cantor tratava amigos, se relacionava com mulheres e dava entrevistas. Mas taí um caso em que a obra está muito acima dos deslizes do homem, seja lá quem ele fosse, profeta ou não.

Longas DRs na cozinha

Não bateu: “The bear”, terceira temporada (2024)

Me dói muito botar “O urso” nessa seção porque foi uma série que amei intensamente na primeira temporada, a ponto de assistir de novo praticamente depois de terminar o último episódio. Achei uma aula — com um fiapo de trama, fez a gente se importar com a trajetória de todos os personagens, ainda por cima deslumbrando geral com a fotografia e a edição.

Mas desde a segunda temporada os roteiristas decidiram que já tinham feito muito em criar um bando de pessoinhas carismáticas e decidiram que o público ia adorar qualquer interação entre elas e se interessar por qualquer situação proposta em seus episódios — mesmo que um deles, o terceiro, seja sobre uma DR repetitiva em uma sala fechada entre quase todo o elenco enquanto os personagens cômicos não muito engraçados — os membros da família Fak — tentam trocar uma lâmpada fluorescente com a incompetência habitual.

Esse núcleo de trapalhões inclusive é a único motivo que justifica o fato de “The Bear” estar sempre sendo indicada para prêmios na categoria comédia — uma pena pois é um dos evidentes pontos fracos da produção. As briguinhas estilo “você que é” entre os caras são irritantes e intermináveis, e um furo no roteiro já que o mote dessa temporada é a busca por excelência. Nenhum nepotismo justifica tanto tempo insistindo nessa equipe de demolição que não devia estar fazendo reparos em um restaurante de luxo.

É claro que há bons momentos, como o episódio em flashback sobre a contratação da cozinheira Tina dirigido pela Ayo Edebiri (que faz a chef Sydney). Mas no geral a receita desanda e o arco de cada personagem gira em círculos. Sem estrelinha no guia Michelin pra você, Carmy.

adotarei com força o divórcio litigioso autoral, seja Monteiro Lobato, Alice Munro ou Neymar (neste caso, ficaríamos com as pernas, mas deixa pra lá, não precisa mais).

Concordo muito sobre Harry Potter e a J. K. Rowling ser da mais baixa qualidade, mas nunca falo, porque adoro as músicas do Gusttavo Lima, que é igualmente sem talento